«لم تنشأ العادات الثقافية لأي مجتمع مِن فراغ بل كاستجابة لمتطلبات بيئيّة، فنجحت في اختبار الزمن لفترة طويلة وكان لها فوائد سابقة لذلك بقيت وترسخت. لن يكون التخلي عنها بهذه السهولة، نحن لا نتحدث هنا عن كونها إيجابية أو سلبية، محقة أم مخطئة. بل نتحدث عن كونها مُفيدة أم لا، وهو أشبه بما قاله فولتير ككناية عن ذلك: لو لم يكن هناك إله لاخترعته حتى لا يقتلني خادمي!».

يتحدث الفيلسوف الفرنسي آلان دي بوتون عن نمط جديد من الإلحاد وجبَ وضعه مكان النمط السائد حاليًا المعروف بالإلحاد الجديد والمُتبنى مِن قبل أسماء شهيرة كفيكتور ستينغر وريتشارد دوكنز وغيرهم مِن الشخصيات، الذي يتميّز ليس بإقصائه الشديد للإله فقط ككيان ميتافيزيقي مُتعالي عن الوجود، بل للحزمة الفلسفية الدينية بكاملها مع ما يصاحبها من عادات وتقاليد وحتى ظروف تاريخية.

ما يدعو إليه دي بوتون هو ما أطلق عليه لقب «الإلحاد الإصدار الثاني V0.2» وهو باختصار شديد الحفاظ على القيم الدينية والفلسفية والعادات كونها تشكّل ركيزة مهمة في دعائم بقاء أي مُجتمع وتطوّره، أما الإله بوصفهِ قضية فوق وجودية مُتعالية، أمر غير مهم معرفة إجابته، أساسًا معظم المتدينين لا يبالون بقضية الإله بقدر مبالاتهم بعادات الدين وسياقاته الاجتماعية، فالمهم إدراك أهمية القيم الدينية في الحياة العامة وما يأتي معها من عادات وتقاليد وركائز أخرى، ولعلَ هذا ما يعمل جوردان بيترسون -في الجانب الغربي- على إيصاله في غالبية أفكاره التي يطرحها.

يدور الجدل في وقتنا الحالي، أن الانسلاخ عن البيئة العربية وبشكل خاص الجانب الديني منها يعقبه دخول في الإلحاد العدمي. وهنا لا نتحدث أبدًا عن الإله كموقف شخصي سواءً نفي الوجود أو الإثبات، بل عن نمط من «الإلحاد النافي» ليسَ فقط للإله إنما للعادات والتقاليد وبتر كل جذر يمت بصلة للمنطقة. بحيث أنك لا تتخلى فقط عن شخصية الإله -التي هي الشاغل الرئيس لتعريف الإلحاد بكامله- بل يتخلى عن بيئته العربية بكاملها ويصبح يبحث في اختبارات تحديد النسب حول أي بارقة تنفي عنه العروبة أو أنه ابن هذه المنطقة.

يعتقد البعض أن العادات المُمارسة هنا مجرد رفاهية لا بد من رميها وراء الظهر، وكأن الذي اخترعها وطبقها كان يجلس في تجمّع مِن الناس فخطرت على بالهِ عادة وقال لنتبناها إذًا! ليس هكذا أبدًا. نعم هناك عادات سلبية سيئة لا ننفي ذلك، لكن يجب أن نعلم أن نشأة هذه العادات وبقاءها لقرون عديدة مِن الزمن كان لحاجة ماسة حقيقية إليها كونها حققت نجاحًا ووفرت جهدًا لفترة مُعتبرة.

لاحظوا عدم بروز الخلل إلا في العصر الجديد عندما انطلقت فلسفة الحداثة. حينها ظهرت النُظم الحديثة لا سيما الليبرالية لتدلي بدلوها الجديد تحت مُسميات الإنسانية وحقوق الفرد.. إلخ. حالت محل تلك العادات والتقاليد مزيحةً إياها عن الواجهة. إلا أن هذه النُظم لا سيما في الفترة الأخيرة (فترة كورونا تحديدًا) تبيّن أنها أنظمة هشة لم تقاوم أبسط الأخطار مقارنة بالمقاومات المرعبة التي حققتها تلك العادات العتيدة التي أصبحت الآن تُوصف بأنها «رجعية وتقليدية وعفى عليها الزمن».

ثم إننا محظوظون جدًا كوننا عشنا في فترة كورونا التي عُريَ بها كل شيء. بمعنى أنها بينت أن الحداثة الصارخة لا تصمد أمام الأزمات، وأنه ربما من أسباب نجاح الصين في كبح جماح المرض في أرضها هو سحلها لكل مَن لم يلتزم بالإجراءات، لاغيةً معه حريته الفردية بفعل ما يريد. فإطلاق العنان للأفراد بحرية كاملة في كل شيء سيؤدي في النهاية لكوارث، كما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يريدون حل جهاز الشرطة.

وصلَ الإنسان الحديث لدرجة من «الأناركية» وليس الحرية لم يعد يمكن تخيلها. في السابق كانت رغبته فيها إما بسبب وجود ضغط ديني أو سياسي، أما الآن فأصبحت نزوتهُ أقرب ما تكون لإحداث فتق في نسيج كبير مُنسجم، فبدل أن يقوم النسيج بنبذ ذلك «العيب» فيه، بات الآن يتقبله ويقول دعوه وشأنه، إنّ لهُ الحرية في فعل ما يشاء.

وأنا متفق مع ذلك، له الحرية كفرد نعم، لكن يجب هو نفسه أن يعلم أنه في سياق المجتمع ككل هو غير مهم وخارج عن الوضع الطبيعي، وأنّ عقد اتفاقية سلام غير معلنة لا يعني التقبل، يعني فقط أنهم يمارسون سلامًا زائفًا ريثما تأتي أقرب جائحة لتفتك بهذه الاستقرار الكرتوني، وكورونا الرائع ضرب لنا تصوّرًا واضحًا في هذا.

فمثلًا، جميعنا رأينا كيف أن الصين حظرت أكل القطط والكلاب بعد أزمة كورونا وأنها اعتبرت هذه الحيوانات من قائمة الكائنات الأليفة. ما هي النقطة المهمة هنا؟ النقطة هي أنه تم تعديل القانون بما يتناسب مع الظروف الجديدة، وهذه هي فكرة نشوء القوانين منذ الأزل. لا تهبط القوانين من السماء، هي فقط تعطي الإطار والتصريح الرسمي لشيء يُمارس من قبل العوام، ولا يحدث التدخل النخبوي إلا في حال الكوارث والأوبئة والمسير في طريق خاطئ.

الآن نفترض إتيان فيروس جديد على شكل وباء، لكن هذا الفيروس هجين، إذ يمتلك سهولة العدوى كتلك التي عند كورونا إلا أن قوّته المرضية هي قوة فيروس الإيدز! ما الذي سيحدث؟

ستجد أن قوانين المثلية قد تعدّلت فورًا، خصوصًا أن بداية اكتشاف الإيدز في الولايات المتحدة كان في مجموعات المثليين الذكور. عندها لو حدث هكذا فيروس ستجد كيف الإرادة السياسية ستفعل كما الصين، إذ ستحظر أو تقنن علاقات المثليين. حينها ترى كل تلك الفلسفات الليبرالية التحررية اليسارية قد ذهبت أدراج الرياح أمام أول جائحة، ذلك لسبب بسيط جدًا أنّ هذا السلوك التحرري هو سلوك المجتمعات المترفة Welfare States. المجتمعات التي لا تعاني من صراعات حقيقية كالأوبئة فتجدها تتسلى بإصدار تعميمات وتصاريح في حقوق الناس والبشر والشجر والحجر. إلا أنّ هذه المجتمعات المرفهة لن تستشعر الخطر إلا عندما تُهدد في جذورها -تذكر مشهد الصراع على أوراق الحمام في المتاجر خلال أزمة كورونا- عندها تحظر الخطر كما فعلت الصين، أو تتجاهل ذلك بعناد ماضيةً لحتفها النهائي مُحققة مصيرها بالاندثار كما تنبأ أوزفالد شبنغلر في كتابه سقوط الغرب.

هناك فرق بين الحرية كعمل فردي شخصي وهي ما لا مشكلة معها أبدًا، والحرية كنقطة سوداء ضمن النسيج المجتمعي. في الحقيقة، تبيّن على المدى الطويل أن المجتمعات المحافظة هي التي تبقى وتدوم لذلك قيل دائمًا أن الفكر اليساري التحرري هو عمل قلبي بينما الفكر اليميني المُحافظ هو عمل عقلاني. إذ ينجح اليسار على المدى القصير بينما اليمين المتحفظ يزدهر على المدى الطويل. لذلك مثلًا نجد الشعوب الشرقية بعمومها محافظة حتى تلك الحديثة منها كاليابان وكوريا الجنوبية، إذ لا تقبل هذه الدول لا الغرباء ولا اللاجئين وتمارس أنواعًا عدّة من العنصرية، إلا أنها بذلك تحافظ على هويتها، فاليابانيون سيبقون في اليابان لقرون قادمة، لكن تخيل معي شكل السويد في عام 2500 مثلًا كيف سيكون؟ ربما ستكون أصبحت اللغة العربية رسمية فيها، وأكرر مرة أخرى منطلقي هنا للكلام هو منطلق مجتمعي عام في سياق كبير وليس على المستوى الصغير الشخصي المتعلق بحقوق الفرد الشخصية.

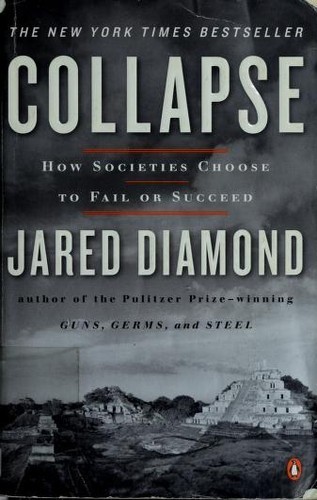

عندما وضع جاريد دايموند كتابه عن سقوط المجتمعات Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed متحدثًا عن شعوب الفايكينغ وغرينلاند وغيرهم. طرحَ سؤالًا مهمًا لا بد من الوقوف عليه، وهو أنه كيف تسقط تلك المجتمعات دون أن تعي سقوطها؟ ألم يشعروا أنهم كانوا يتدهورون فيتجنبون ذلك الغرق الحتمي؟

الجواب كان اتباع سياسات قصيرة الأمد من قبل أصحاب السلطة، ولنأخذ كندا على سبيل المثال. اتباع سياسات قصيرة المدى من أجل حصد نجاحات انتخابية كما يفعل جاستن ترودو سيؤدي في النهاية لأن تصبح كندا بعد عدة قرون ليست كندا التي هي الآن. أي أن قصر النظر لصالح مكاسب لحظية أدى لتغير الصورة البعيدة مفككًا المجتمع.

يجب أن نضيف ملاحظة مهمة هنا لما قاله دايموند وهي أنه لا عيب في موضوع تفكك المجتمع واضمحلاله، إذ تنهار المجتمعات وتتغير منذ بداية البشرية، النقطة فقط أنك يجب أن تعرف مبادئ السقوط وقوانين التفكك حتى لا تشعر بغرابة الأمر وكأنه حدث يأتي للمرة الأولى.

على سبيل المثال أيضًا. هل تتخيلون أن الفايكينغ القساة نسلهم اليوم هو الاسكندنافيون؟ فرق شاسع بين عنف الأسلاف وبين السويديين والنرويجيين الجُدد الذي يؤمنون بأقصى درجات التحرر والمساواة. هل بإمكانك أن تقول أعيدوا إليّ أمجاد الفايكينغ العظيمة أين رحلوا؟ لا طبعًا. هذا هو ديدن المجتمعات منذ نشأتها وحتى نهايتها، دورة الحياة كانت كذلك وستبقى.

إلا أنه في حالتنا يجب القول أنّ العنصر العربي كان دائمًا صاحب ثقافة جمعية. هي في دمه. نشأته كانت كذلك. عملية محاولة «فردنة العربي» وإقناعه بالإيمان بالفردانية وأن كل منا حر بنفسه ومساوي للآخر هي كمحاولة إقناع الذئب أن يشرب الحليب بدل أن يأكل اللحم، الأمر في عجينته بكاملها مِن الصعب جدًا أن ينسلخ.

ولربما من الأفضل ألا ينسلخ، لأنه كما قلت لكم، تبين عدم صمود الفردانية أمام هجوم الأوبئة –كورونا مثال- إذ تكون فلسفة هشة لا تصلح إلا للمجتمعات المترفة التي تعيش السلم الدائم، وكون الإنسان لم يستطع السيطرة إلا على جزء ضئيل من قوى الطبيعة فإن حلم الإنسانية في «تقديس الفرد» لا يزال أمرًا بعيد المنال.

لم تنشأ عادات المجتمعات من فراغ بل من حاجة، ولعلَ هنا يكمن سر البعض في الاستماتة للدفاع عنها والتمسك بها. وحتى تعرفوا لماذا من حاجة وليسَ رفاهية، تأملوا الصورة التالية:

ما هو الفرق بين ذلك «المتخلف القديم الرجعي غير التحرري» الذي شيّد ذلك المبنى القديم العتيد وبين «التحرري الرقيق الناعم» الذي بنى المبنى الزجاجي البلاستيكي؟ الفرق هو بالثقافة المنتجة لكل منهما. الأول التقليدي ابن ثقافة كانت تدفعه أن يبني لكي يبقى ويعمر ويعيش للأبد. لذلك استقرت جذور هذه الأبنية وصمدت في اختبار الزمن ونجت لعدة قرون. أما تلك الأبنية الطويلة وناطحات السحاب البلاستيكية أطول عمر لها لا يتعدَ 150 سنة. إذ لا يهتم بانيها بمدى بقائها بقدر أهمية إظهار عظمتهِ على إثبات القدرة فيها.

«لا يعتبر وصف رجعي وتقليدي شتيمة إلا لدى التوجهات التقدمية. في الحقيقة ومن خلال نظرة فاحصة للتاريخ، تبين أن الذي يبقى هو مَن يمتلك الجذور وليس الحديث المواكب ولو كان محقًا، لا يعني التطوّر دائمًا المضي للأمام، أحيانًا يكون التطور ارتجاعيًا، يكون تعزيز موقفك الحالي لا إضافة شيء عليه».

أصبحت حتى الأبنية عمل رفاهية شكلي وليس عمل حاجة من أجل البقاء والصمود.

تتغير المجتمعات. تتبدل الناس. إلا أن المصير يبدو أنه مشترك سواءً كنت هنا أو هناك معي أو ضدي. المصير واحد، جميعنا على نفس السفينة ولو كان البعض لا يجلسون بنفس الحجرة. فسواءً كان سقوطًا كما قال دايموند أو ازدهارًا، لا بد من التمسك بالأصالة ليس لمحاكمتها بأنها «محقة أو خاطئة» بل لأنها عنصر وحدة. ولأن الإنسان قد خرج من غابته نحو مدينته من خلال التعاون مع الآخرين. فما الذي جرى له مؤخرًا ليقول لم يعد يهمني الآخر ليفعل ما يشاء بنفسه؟!

«من أهم أسباب هيمنة الإنسان العاقل هو قدرته على خلق علاقات اجتماعية معقدة والتعاون مع أفراد غرباء في سبيل تحقيق غايات بعيدة الأمد. هناك بعض الكائنات الأخرى -النمل مثلًا- التي تتعاون مع بعضها إلا أنها لا تملك المرونة الكافية لإبداع الجديد. وهناك كائنات تتعاون بمرونة عالية إلا أنها لا تتعدَ أفراد آحاد. الإنسان هو الذي جمع بين الأعداد الجيدة والمرونة في التعامل، لذلك أصبح ما هو عليه».

تمسك بعاداتك وتقاليدك، سيقولون عنك رجعيًا ومتخلفًا، لا بأس. إلا أنه أمام سيولة العالم الحديث الذي يسير بتؤدة نحو هلاك ستأتي به أول جائحة لفيروس ايدز أو شبيه به مُحدّث، ستجد أن هذه التقليدية قد قلبت عنصر قوّة وبقاء، كبقاء ذلك البناء ونجاحه في اختبار الزمن. بينما ذلك الجميل الذي مدحه الكثيرون وأبدوا إعجابهم بشكله فهو هش لن يصمد، ولا يخدم إلا توجهات قصيرة الأمد.

تمامًا كتلك التي تحدث عنها دايموند في كتابه، وكانت سببًا رئيسًا في هلاك المجتمعات وأفولها.

كورونا في زمن الإنترنت: كيف حوَّلت التكنولوجيا الرَسن إلى تاج وقلَّدَتْ العامة مناصب الأنبياء؟

الاختلاف عن مجتمعك: غربة في قلب الوطن